「Embedded World 2024 Exhibition & Conference」でのAMD SVP and GM, Adaptive and Embedded Computing Group サのリル・ラジェ氏(Salil Raje/右側)と、SUBARU執行役員の柴田英司CDCO(右側)

「Embedded World 2024 Exhibition & Conference」でのAMD SVP and GM, Adaptive and Embedded Computing Group サのリル・ラジェ氏(Salil Raje/右側)と、SUBARU執行役員の柴田英司CDCO(右側) Photo source: SUBARU Lab

Photo source: SUBARU Lab

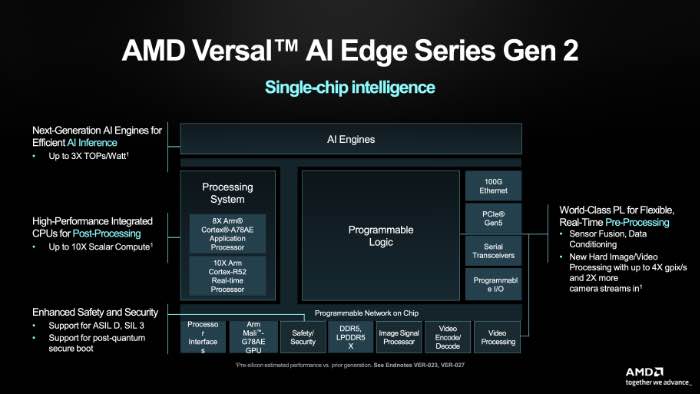

AMD Versal™ AI Edge Series Gen 2

AMD Versal™ AI Edge Series Gen 2米AMDでは、4月9日段階の自社製品発表![]() に於いて、( SUBARUに限らず )この第2世代SoCに係るアーリーアクセスドキュメントの提供を開始。シリコンサンプルは2025年上期に。評価キットは2025年中頃に。更に量産シリコンは2025年下期を目処とした提供計画を説明していた。

に於いて、( SUBARUに限らず )この第2世代SoCに係るアーリーアクセスドキュメントの提供を開始。シリコンサンプルは2025年上期に。評価キットは2025年中頃に。更に量産シリコンは2025年下期を目処とした提供計画を説明していた。

SUBARUは、独自のアジャイル開発で先端技術の研究開発を推し進めていく

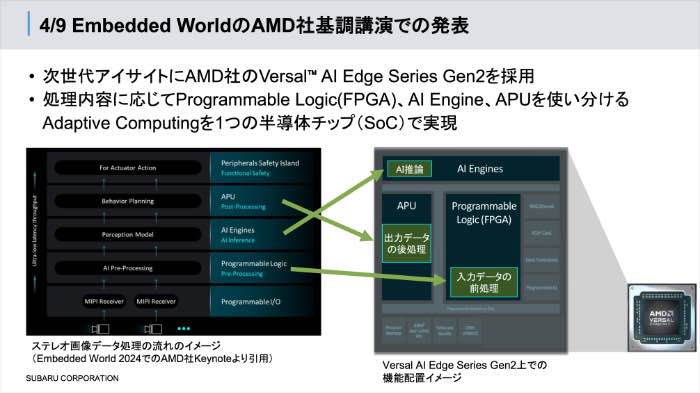

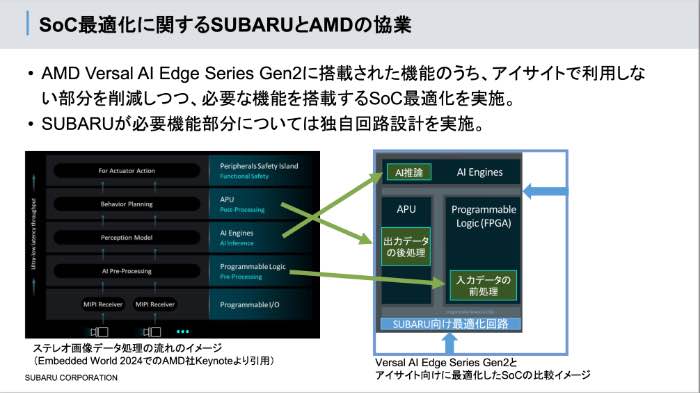

対してSUBARU側では4月19日に於ける自社の記者会見で、この単一チップの安全性、プログラム上の柔軟さを評価。次世代のEyeSight(アイサイト)の開発に活かしてくとしていた。

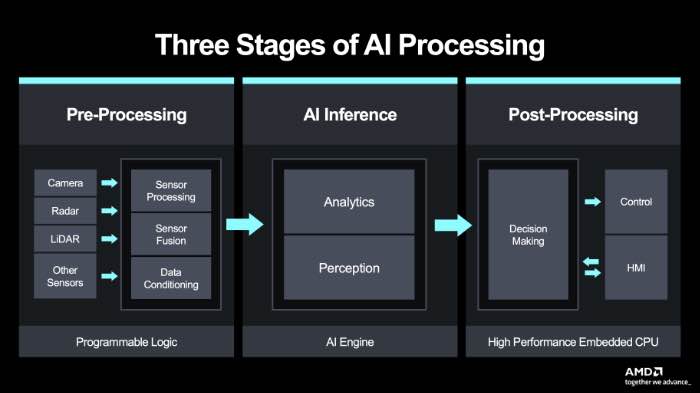

より具体的には、第2世代SoCでアイサイトで利用しない部分を精査してプログラムをコンパクト化。逆に必要となる機能がある場合、新たなプログラムをSoC最適化を介して実装する。勿論、この追加機能やプログラムに関しては、予てより自らがアイサイトを独自でアジャイル開発してきた実力を持ち合わせているため、そこは独自で実装していくという。

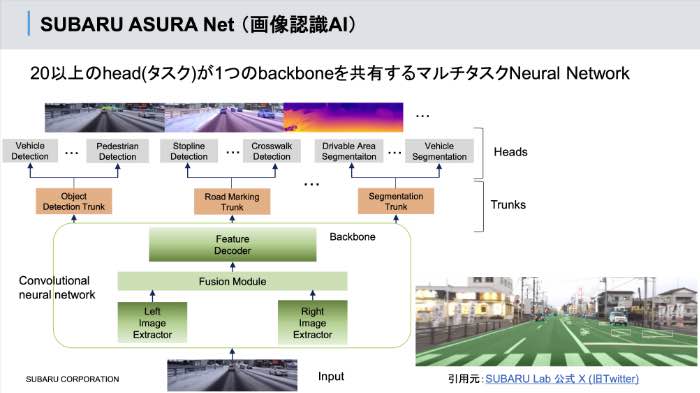

なおSUBARUの会見では、自らが独自で安全技術をアジャイル開発をしてきた確かな実績を改めて示すべく、現段階(第2世代SoCの未反映状態)に於ける〝ステレオカメラとAI技術を融合して前方を把握する実例などを示した。

併せて高速道路上の白線を辿る自動運転技術を超えて、走行区分を示す白線があいまいな一般道でも自動走行が実証レベルで行えること。前方の情報が極めて限定された雪上路であっても、実証レベルの自動走行が行えることも示した。

それらは今回の米AMD第2世代SoCとの最適化を経た後、大きく技術開発が進むであろう次世代アイサイトが、どれだけの安全性能を示すかに大きく期待を抱かせるものであった。

但しSUBARU側では、先端技術の獲得を目指す強い意気込みを語ったものの、それが自動運転レベル2以上、またはレベル3+以上へ到達するかどうかの明言はなかった。

ただ筆者の個人的な印象では、近年の社会環境を踏まえ、少なくとも日本国内の一般道に向けては一足飛びにレベル3+などの自動運転機能を提供するのではなく、国内他社と歩調を合わせつつ、人による手動運転を高度にサポートする〝運転の同伴者〟として、AI機能を高次元に磨いていく格好になるものと思われる。

そもそも以下のSUBARUによる今表明にある通りで、あくまでも直近の目標は〝2030年の交通死亡事故ゼロ〟を目指す訳であり、自動運転の高度化は、その目標を超えたその先にあるのだろう。

さてSUBARU執行役員の柴田英司CDCOは、「次世代SoCの選定にあたっては、AMD含め数社・数年に亘り進めてきており今回、AMDの第2世代SoCを選んだ理由は、技術とコストパフォーマンスの両面で優れていたことが決め手となりました。

当社が長年培ってきたステレオカメラの認識処理にさらなる性能向上を合わせ、2020年代後半の次世代EyeSightに搭載することを目指します。